当サイトを使用することにより、Cookieの設定及び使用に同意したことになります。詳細については、プライバシーポリシーを参照してください。

先人の紡ぐ水郷の風景

930kmの掘割に心を寄せる旅

水郷の詩情を奏でる

柳川川下り

お堀めぐり

Experience

柳川の掘割は、水と共生してきた人々の知恵と努力の賜物です。

不利な環境を克服し、豊かな生活を築き上げてきた先人たちの想いを、

川下りを通して感じてみてください。

おすすめの過ごし方

Exploration

-

鶏の鳴き声とともに水上デッキでゆっくりと過ごす

日吉神社の水上デッキ

-

水辺の散歩道で朝の掘割を感じる

袋町

-

新鮮な魚と有明海のきらめき

中島朝市

-

立花家の紡ぐ美しいお庭に想いを寄せて

御花の大広間

-

他では見られないほど人の近くにサギがいるまち

川下りのサギ

-

柳川の生きる文化、船頭さんのかっこいい背中

船頭の背中

-

干満差6mが作り出す幻想的な夕景

有明海の夕日

-

柳川らしい唯一無二な漁港の風景

沖端漁港

-

腰を下ろし、水都柳川の良き風景を眺める

柳川市民文化会館suito

-

柳川の美味しいお酒が飲めるお店が多く連なる

西鉄通り商店街

-

夜のまち並み、水鏡にやなぎがしだれる

沖端のスポット

-

光り輝くたくさんの提灯が、柳川のまちを照らす

三柱神社の提灯

特集

features

守り継がれる文化歴史

柳川の歴史を語る上で「立花家」そして「田中吉政」は欠かせない存在です。その武功と文化、そして地域住民との深い関わりは、現在の柳川の姿を形作る上で重要な役割を果たしています。

立花家と柳川の400年の歴史

立花宗茂が柳川城主となったのは、今からおよそ400年前のことです。

豊臣秀吉の命を受け、戦国武将立花宗茂が柳川城に入ったのは1587年のことでした。

宗茂は九州の大名 大友家の一家臣でしたが、秀吉に武功を認められ大名に取り立てられました。宗茂が優れていたのは戦だけではありません。優れた為政者としての顔も持ちあわせていたため、柳川の人々からの信頼も厚かったようです。

宗茂は関ヶ原の戦いで西軍側についたため、領地を追われることとなります。その後宗茂は浪牢生活を経験しますが、豊臣時代の武功やその人柄を徳川幕府に認められ、柳川藩主として復活を果たします。関ヶ原の戦い以降、領地を追われた後に旧領を回復することのできた大名は、立花宗茂ただひとりです。→立花家の詳しい歴史こちら

立花家に生まれた16代文子は、和雄と結婚し、立花家の大名屋敷を利用して料亭業を営むことを決意します。

料亭旅館「御花」の誕生です。

「お殿様、お姫様が料亭を経営するなんて!」と驚いた柳川の人々。

「当時、「殿様が料亭に通うことは当たり前じゃが、料亭を経営するとは聞いたこともなか。」「失敗でんすりゃ世の中の笑いものばい。」と、そんな会話で溢れていたそうです。文子は、持ち前の明るさで「なんとかなるわよ。」と和雄を励まし、軌道に乗るまでには長い年月を要しましたが、現在の御花は柳川の観光の拠点となっています。

大名文化を今に伝える文化施設として多くの人々に親しまれています。→今現在も立花家の末裔が営む料亭旅館御花はこちら

柳川を形づくった男、田中吉政

関ヶ原の戦いで徳川家康に味方し、その際石田三成を捕らえた功績を認められ、筑後国主となり、1601年に柳川に入城しました。

田中吉政は、単なる武将ではなく、優れた都市計画家であり、治水工としても知られていました。「土木の神」と呼ばれ多岐にわたる才能を発揮し、柳川を大きく変えた人物です。

まず吉政は、柳川城を改修し、城下町を整備しました。現在の柳川の礎となる都市構造はこの時確立されたと言えるでしょう。

そして有明海沿岸の低湿地帯であった柳川は、水害に悩まされていました。吉政は、大規模な治水事業を行い、この問題解決に尽力しました。柳川を特徴づける堀割網の多くは、吉政の時代に整備されたものです。この堀割は、交通の便を向上させるとともに、城の防御にも役立ちました。

また、農業や商業の振興にも力を入れ、柳川の経済発展に貢献しました。

吉政の功績は、現在の柳川にも数多く残されています。柳川城、堀割、城下町の構造など、私たちの目に触れる多くのものが、吉政の手によって形作られたものです。

彼の功績は、現在の柳川の礎となり、人々の生活に深く根付いています。柳川を訪れる際には、ぜひ田中吉政の足跡を辿り、その偉業に触れてみてください。

→眞勝寺はこちら

掘割が作り出すまち並み

〜柳河は 城を三めぐり 七めぐり 水めぐらしぬ 咲く花蓮〜

柳川にはどうしてこんなにたくさんの水路が張り巡らされているのでしょう。

総距離なんと930km、東京ー博多間と同等の長さの「掘割」が存在します。

その理由を知るには柳川の成り立ちまで遡る必要があります。あなたが立っている、その場所はかつて海でした。

そこに川が運んでくる土砂がたまることで陸地が伸びていき、日本でいちばん広い「干潟」ができました。干潟とは海が干潮になったときに陸地となって現れるようなとこです。

そんなジメジメした湿地帯におよそ2000年前、家を建てる人があらわれました。しかし、大雨で川が増水したりすると、たちまち家は流されてしまいました。どうしたら、この場所に住めるのだろう。考えたのが、この地に溝を掘り、その土を盛り上げること。そうして土地を安定させて家を建てたり、田んぼを作ったりしたのです。

それだけではありません。溝を掘ったところには雨水が溜まります。その水を使って生活がしやすくなったのです。これが掘割の歴史のはじまりです。

時代が進むにつれて、それらの掘割が増えていき、掘割がつながりあって水路となり、水郷が築かれていきます。そして、戦国時代になると柳川に城が築かれ、城下町の掘割、城掘として高度に整備されることになります。

彼らが目指したのは、大きな川から一部の水を引き込んで、町中に網の目のように行き渡る水路をつくること。それはトライ&エラーの繰り返しでした。掘割の流れをコントロールすることに失敗し、増水して町が水浸しになるたびに、その原因となった掘割を微調整する。

そんな試行錯誤をひたすら繰り返していくことで、まるで精密機械のような水路のネットワークが張り巡らされ、生活用水はもちろん、田畑をうるおし、排水するというシステムを完成させたのです。

なぜ、そこまでする必要があったのでしょう。実は、柳川は日本でいちばん干満の差が激しい有明海に面しています。そのため、満潮になると海面が陸地より高くなります。想像できるでしょうか。あなたが立っている場所は海面より低い場所になるのです。ひとたび堤防が決壊すると海から水が押し寄せて水浸しになってしまうことでしょう。それを防ぐために海沿いには頑丈な堤防が作られました。

しかし、もうひとつの問題があります。それは、上流から流れてくる川の水です。通常であれば、川の水は海に流れ出していきますが、この場所が海面より低いとなれば、海に排水することができません。そのため、川の水がどんどん町の中にたまってしまいます。

そこで、掘割の出番です。柳川に張り巡らされた総延長930kmもの掘割に水を満たすことで水をもたせ、遊水させる。そうして干潮になるまで時間をもたせれば、再び海面は陸地より低くなり、海に排水することができます。そのために掘割が必要だったのです。それから戦前まで変わらず掘割のシステムを利用して、掘割の水を飲んで暮らしていた柳川の人たちでしたが、昭和になって未曾有の大水害が起こり、再び町が水浸しになってしまいます。これを機に上流にダムを整備したりしたことで掘割の水の流れが悪くなりました。

それと同時に水道が完備したことで、蛇口をひねれば水が出るようになります。掘割の川に水を汲みにいく必要がなくなった柳川の人たちは掘割を必要としなくなり、いつしかゴミ捨て場のようになって川の汚染が進んでいきました。やがて異臭を放つようになった柳川の掘割を暗渠にして塞いでしまおうという計画がはじまるのですが、そのとき、「郷土の川に清流を取り戻そう」と声を上げた人がいました。

その人物は100回以上の懇談会を繰り返して住民の賛同を得ていきます。鍵となったのは「掘割がきれいだったころの記憶」「子供のころに川で遊んだりした原体験」でした。その記憶を思い出した柳川の人たちは、あのころの風景をよみがえらせるべく、しばらく背中を向けていた掘割と再び向き合い、数年かけて掃除をしていきました。そうしてきれいになったのが現在の水郷・柳川です。

あなたが目にしている柳川の風景は、このような物語を経て今に残っているのです。柳川にはどうしてこんなにたくさんの川が流れているのでしょう。その答えは、これまでの物語の中から見出すことができるのではないでしょうか。

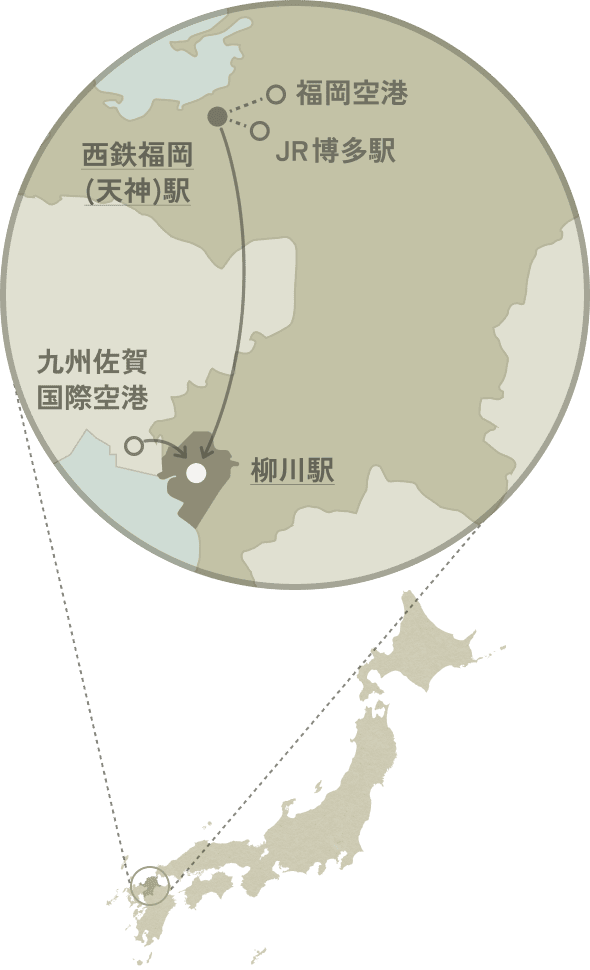

アクセス

Access

電車でお越しの場合

西鉄福岡(天神)駅から

直通で約50分

車でお越しの場合

九州佐賀国際空港から

車で約30分

お知らせ

News

カテゴリ:お知らせ

カテゴリ:お知らせ